提起碑林区的古塔,你肯定会想起小雁塔,这座唐构佛塔至今仍是西安的地标,有着太多的故事值得讲述。

但这些都按下不表,我们今天要说的是另一座塔。

它不如小雁塔挺拔婀娜,身处闹市也不显眼,只有在你偶尔回望时,才会忽然意识到,沉默无言的它,竟见证了关学和书院门的百年浮沉,记录着古城的千年兴衰。

它,就是宝庆寺华塔。

华塔初建

宝庆寺华塔位于南门内书院门街口,但这里并不是它的诞生的地方。

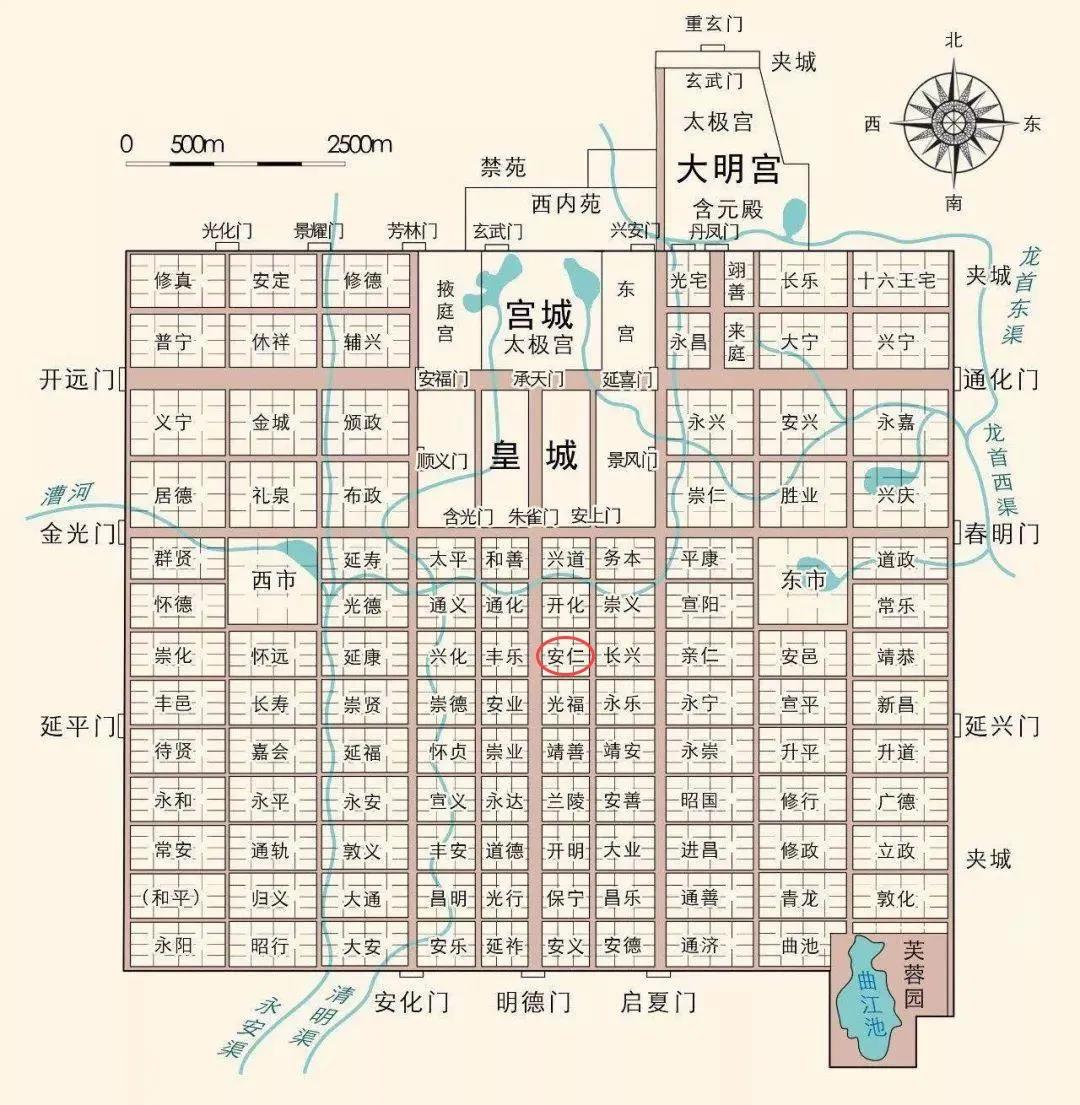

华塔所在的宝庆寺,始建于隋文帝仁寿元年(公元601年),据《成宁县志》《关中胜迹图志》等文献记载,其原址在隋大兴城(唐长安城)安仁坊。最初宝庆寺中并没有建塔,直到二百年余年以后的唐文宗大和、开成年间,人们才在古寺中修建了佛塔。

唐长安城安仁坊位置

宝庆寺所在的安仁坊,是唐皇城朱雀门外朱雀大街以东的第三坊。熟悉长安历史的朋友一定已经发现了,这正是荐福寺,即小雁塔,所在的坊。所以虽然今天宝庆寺塔和小雁塔之间隔了一站多地铁,但在唐朝,这两座塔可是“一条街上的邻居”。

荐福寺小雁塔

据史料记载,宝庆寺塔通体由“五色砖”砌筑,色彩斑斓,非常靓丽,因此得名“花塔”(通“华塔”),而宝庆寺也被叫做“花塔寺”。

今日的我们已无缘得见华塔最初的样子,但可以猜想,当年的华塔一定也是一方名胜,其名气或许不在小雁塔之下,不然“华塔”这个名字,也不会穿越千年,在塔身已无颜色的今天,依然为人称道。

1902年拍摄的宝庆寺华塔

乱世磨难

宝庆寺塔落成,时间已是中唐的最后几年,不久,战乱频仍的晚唐就来了。

步入暮年的唐朝,皇室衰微,政治腐败,连年灾荒,民生凋敝,农民纷纷揭竿而起。唐王朝为了消灭黄巢起义军,指令各路勤王兵马齐集长安,这又造成了朝廷控制力旁落的局面。

唐末战争

唐昭宗天祐元年(公元904年),起义军叛将朱温为了篡夺政权,挟持唐昭宗东迁洛阳,把长安城的宫殿、官衙、民房全部拆除,强令市民把木料、物资沿着渭河顺流东运,将带不走的物资予以烧毁,使古城成了一片瓦砾。

那时宝庆寺遭遇了怎样的劫难,史书没有详细记载,但在长安被毁的大背景下,其境况一定不会太好。

大明宫遗址公园

朱温挟昭宗东迁的同年,佑国军节度使韩建驻防长安。出于军事上的需要,他对毁坏了的长安城进行了改建,放弃外郭城,缩小城区,只把长安城的皇城加以整修。史称“缩建长安”。

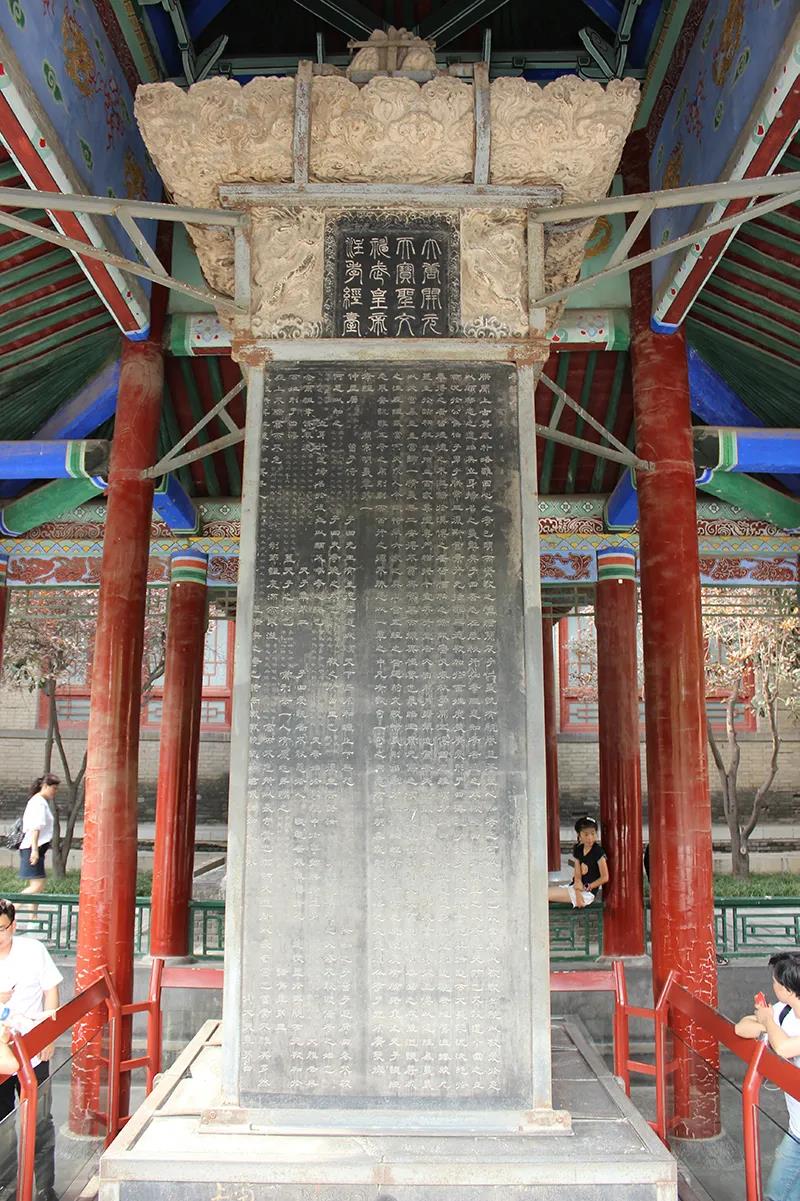

韩建在任职长安期间,将原在务本坊的国宝“石台孝经”和“开成石经”,随国子监一起迁移至新城内原尚书省西隅加以保护,后逐渐形成了今日西安碑林的前身。

石台孝经

宝庆寺华塔的修建,与开成石经的刻制差不多是同一时期,但长安缩筑之后,华塔却没有石经那样的好运,可以移建新城。

唐亡后,原本位于城内的宝庆寺就暴露在了城外,这让这座古刹经历了更多的劫难。五代后期,宝庆寺又遭兵火,寺内殿宇悉数被毁,只有华塔幸免于难。

十一面观音龛造像

(原存宝庆寺,现存东京国立博物馆)

明代重修

经过漫长的五代宋元,岁月终不忍宝庆寺落于尘埃。

明景泰二年(公元1451年),人们重修宝庆寺于南门内。虽然规模较小,但据《金石文字记》记载,寺内有署名高延贵、韦钧、李承嗣造像赞,有姚元景光天寺造像铭,有无名氏书陀罗尼经障等,可见当年的宝庆寺依然是一处香火极盛的宝刹。

而华塔也随着寺庙告别了安仁坊的老邻居,迁建西安城内,自此落户书院门街。今天我们看到的华塔,就是明时重修的那座。

宝庆寺华塔

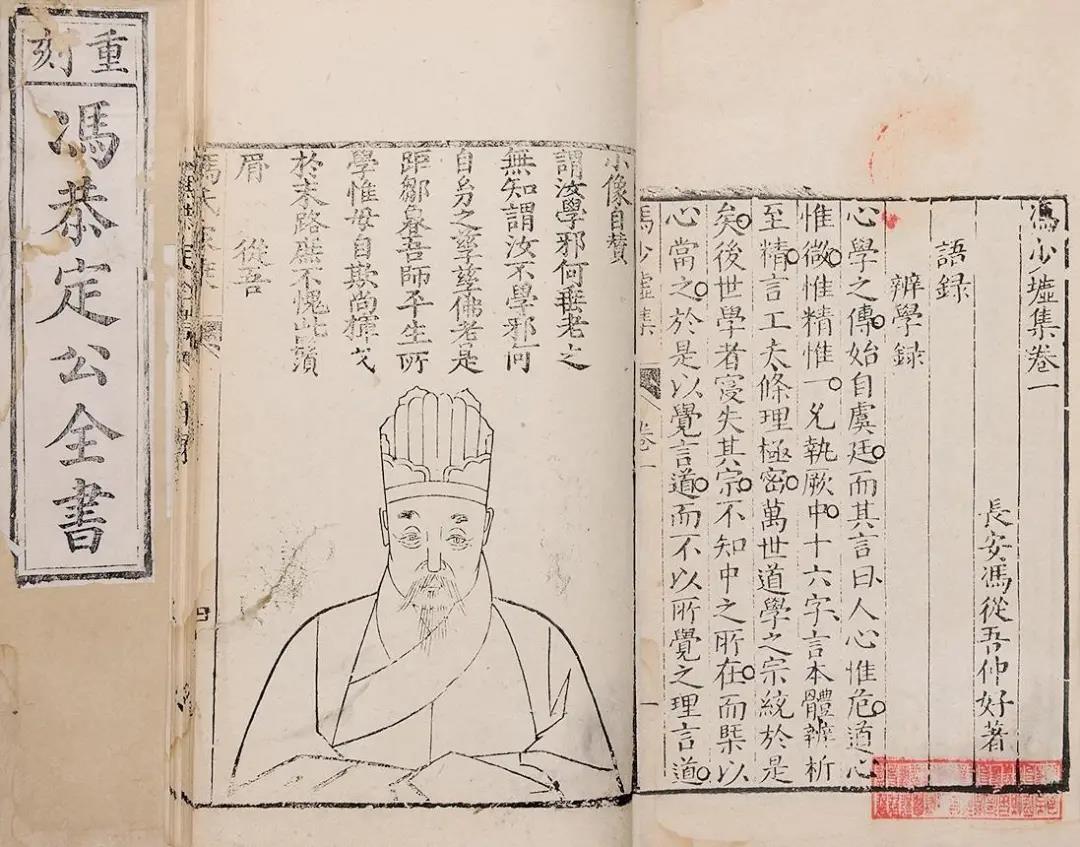

明万历二十年(公元1592年),长安著名学者冯从吾在太后生辰当天上疏,指责万历皇帝“荒于朝政”,被大怒的皇帝罢官免职。

回到西安的冯从吾没有沉沦,而是立志讲学,唤醒士志,改良世风,以实现自己的政治抱负和治世主张。而冯从吾在西安最初的讲坛,正是宝庆寺。

冯从吾是关学大儒,因此追随者甚多,其听众多时竟达几千人,连陕西当地的官员也来听他讲课。时人评其曰:出则真御史,直声震天下;退则名大儒,书怀一瓣香。

冯从吾《冯少墟集》书影

听众日增,规模本就不大宝庆寺难以承载,于是万历三十七年(公元1609年),陕西布政使汪可受、按察使李天麟等根据冯从吾的意愿,在宝庆寺东侧小悉(西)园拨地,筹建“关中书院”。

从景泰二年那一次重修庙宇开始,有宝庆寺而有冯从吾讲学,有冯从吾讲学而有关中书院,有关中书院而有书院门街。可以说,书院门这个今日古都的著名景区,其起点,就是坐落在街口那座不起眼的塔。

关中书院

清末流散

明代重修宝庆寺后,人们将唐光宅寺内遗存七宝台上镶嵌的30余面造像龛移入了宝庆寺内供奉。

清雍正元年(公元1723年)修缮宝庆寺之际,又将部分造像龛嵌入佛殿内壁以及砖塔外壁保存。其中华塔第二、四层每面,以及第七层的正东面,嵌有造像,共13面。

这批造像十分精美,展现了魏、唐等多个时期的艺术风格,现存世共计32面,合称“宝庆寺造像龛”,梁思成先生曾赞誉这批造像为“初唐中国雕刻代表作品”。

宝庆寺佛典内壁的石刻造像

清末到民国,又逢乱世,国家贫弱,无力保护,因此大量中国文物遭遇盗抢,流失海外。宝庆寺也不能幸免于难。

1893年,日本东京美术学校校长冈仓天心来华进行佛教美术考察,在西安,他敏锐地发现了宝庆寺塔上的石刻造像样式远早于清代,是一千多年前的唐代遗存。很快,冈仓打起了这批造像的主意。

触地印如来龛

(原存宝庆寺,现存东京国立博物馆)

冈仓有一名助手叫早崎梗吉,他长期来往与中国与日本之间,将大量中国文物运往海外。在冈仓的授意下,早崎接近寺院僧人,并通过各种游说、捐资、怂恿,将宝庆寺塔及佛殿内壁上镶嵌的石刻造像陆续购入囊中。

最终,有25块石刻永远离开了宝庆寺,流散到世界各地,其中21块在日本,4块在美国。而留存在中国的宝庆寺造像只余7块,其中安宝庆寺塔上镶嵌有6块,碑林博物馆收有1块。

北魏石造菩薩半跏思惟像

(原存宝庆寺,现存日本永青文库)

在文物流散的同时,宝庆寺也终于没能挨过那个苦难的时代,其殿宇再度被毁,至今已经无存。

仅余的华塔,在建国后,由政府进行了修缮,并与1957年5月31日纳入陕西省第二批重点保护单位,迎来了自己的新生。

宝庆寺塔文保碑

宝庆寺华塔诞生至今15个世纪,见证过大唐长安的荣耀,也经历过五代纷纭的战火,聆听过明代大儒的讲学,也目睹过清末日寇的盗抢。

它就站在古城的街巷,随着这座城市起起落落,看着这里的人们来来往往。如果说长安是数千载文明在这片土地上的重叠,那华塔就是这打时光最好的注脚。

今天的中国正在重新迈向复兴,我们所处的城市也再一次迎来辉煌。这一次,华塔依然是见证者,希望它永远不再蒙受苦难,希望我们的国家永远繁荣富强。

编辑:孙苗苗

电脑版

@2000-2020 西安网 版权所有